物質 精神 靈魂世界之李叔同

1918年春,西子湖上霧氣氤氳。

水天一色的灰蒙晨霧里,一南一北劃來兩艘木舟。

一男一女各立船頭,一人著素樸僧衣,一人穿異域和服。

兩艘船緩緩靠近,女子盯著那僧人凝視許久,開口道,明天,我就要遠去。

僧人道,好。

女子含淚悲喚,叔同

僧人答,請叫我弘一。

女子低頭,沉默良久,問,弘一法師,請告訴我什么是愛。

僧人答,愛,就是慈悲。

答閉,轉身而去,再未回頭。

從此,世間少了李叔同,多了弘一法師。

加諸于李叔同身上頭銜有很多

文學上,他是享譽國際的詞作家,一曲送別傳頌至今。

音樂上,他被譽為中國近現代音樂啟蒙者,第一個用五線譜作曲的中國人。

繪畫上,他堪稱中國現代美術之先驅,是中國油畫之鼻祖。

戲劇上,他是中國話劇藝術的奠基人。

書法上,他是近代著名書法家。

篆刻上,他是西泠印社的早期成員,領風氣之先。

教育上,他桃李滿天下,培養出豐子愷,潘天壽,劉質平等大批著名藝術家。

佛學上,他被尊為律宗第十一代祖師。

他在哲學,法學,漢字學,社會學,廣告學,出版學,環境學均有創造性貢獻。

他開創了中國無數個第一,在從事的每一個領域都做到了極致,此外,他還是新文化運動的先驅,在中國近代化歷程上書寫了濃墨重彩的一筆。

他還是真正富二代。

01

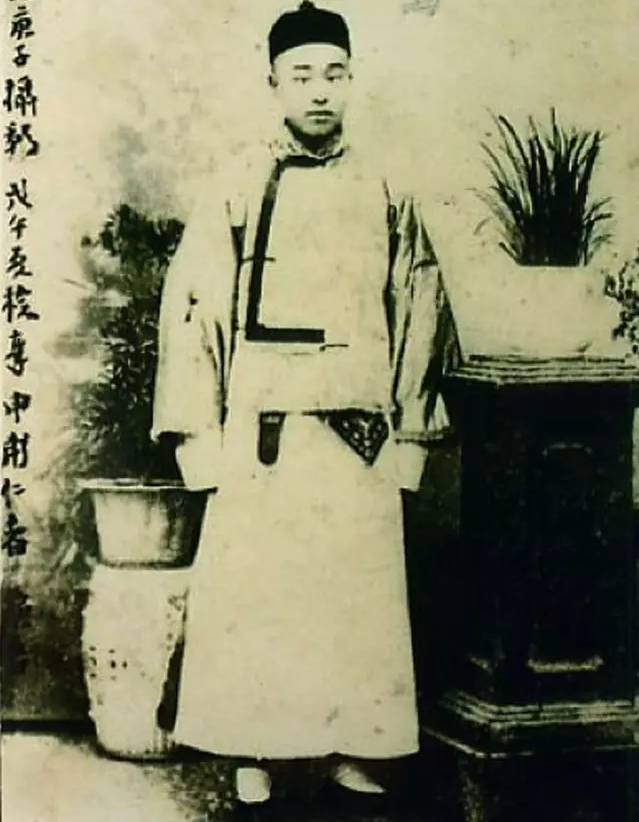

1880年,李叔同出生在天津一個巨富之家,他家世代經營鹽業與銀錢業,這是當時利潤最高的兩種生意,其父李世珍是同治年間的進士,曾官吏部主事,后辭官承父業而為津門巨富。

毫不夸張地說,李叔同是含著金湯匙出生的富家公子。

他父親去世時,晚清重臣李鴻章不但登門祭拜,而且親自為喪儀點主,李家的聲望在此達到巔峰。時年,李叔同年僅5歲。

他的母親王氏是家中的三房姨太,十九歲生下他時,父親已經六十八歲。

李世珍家門顯赫,子息卻不旺,長子早夭,二子李文熙又體弱多病,老來得了李叔同這個幼子,自然視若珍寶。

孔子出生時,父七十,母十七。歐陽修出生時,父四十九,母二十。老夫少妻的結合,往往生出麒麟之才。

李叔同童年就展現出驚人的聰慧,尚在學舌之際,就能跟著老父親搖頭晃腦地背誦對聯。

他六歲啟蒙,十歲熟讀詩書,十三歲學訓詁書法,年十三,輒以篆刻和書法名于鄉。

十五歲就誦出人生猶似西山日,富貴終如草上霜這樣的絕句。

和歷史上的許多大才一樣,李叔同出生時也有祥瑞,他降生之日,有喜鵲口銜松枝送至產房內,大家都認為這是佛賜福兆,后來,李叔同將這根松枝攜帶在身邊,終生不離。

與佛的結緣,也許從出生之日就開始了。

李叔同的父母家人都篤信佛教,老父親在他5歲那年病重,延請高僧誦經,在往生咒的誦聲中溘然長逝。

按照傳統習俗,靈柩在家中停了七天,喪事辦得極隆,請來大批和尚日夜超度,那時的李叔同太小,不懂得親人離喪之痛,只有那空寂悠遠的佛音在他腦海中留下深刻印象。

在那以后,李叔同就常在家與三弟一起學僧人作法,兩個人都用夾被或床罩當袈裟,在屋里或炕上念佛玩。

02

他生活優渥,自幼天才,但也有因大家族而生的苦悶。父親早逝,母親是個偏房,身為庶子的李叔同在大宅院中的日子并不好過。

年方17的二哥李文熙必須要挑起家族生意的重擔,而年幼的李叔同,則被寄予了光耀門楣的期許。

李叔同的母親只是一個三房姨太,所以他自幼是被大房郭氏帶大的。他先從兄長文熙讀書,繼而拜常云莊先生為師,兄長對他要求很嚴,日常功課不得馬虎,應對進退也不得稍越禮儀。

母親的謹小慎微,兄長的嚴格教導,大宅門生活的封閉無趣,讓李叔同早早地產生了叛逆心理。

16歲,李叔同考入輔仁學院,終日以制義為業,也就是學習八股文。

可是隨著年紀漸長,他對經國濟世的正經學問喪失了興趣,反而喜歡上了唱戲這類賤業。

從小就學習書法,金石等技藝的李叔同,內心早埋下了藝術的種子,而在接觸到戲曲這一藝術時,他不可自拔地淪陷了。

同時淪陷的,還有他那情竇初開的少年心腸。

他暗戀的對象是個叫楊翠喜的坤伶。

楊翠喜本姓陳,幼年時家貧,被賣給了一個楊姓樂師,從師習藝,十四五歲就出落得花容月貌,加上天生一副好嗓子,一經登臺獻藝,立刻博得了滿堂彩。楊翠喜每晚在天津福仙戲樓唱戲,梵王宮,紅梅閣都是她的拿手劇目。只要她一登場亮相,臺下的叫好聲就立刻此起彼伏。

李叔同的母親一向喜歡看戲,自從24歲守寡之后,她更是迷上了泡戲園子。每次去戲院看戲,她都會把李叔同帶上,長大以后,他就習慣了一個人去梨園。

那時楊翠喜剛剛嶄露頭角,李叔同幾乎每天晚上都會去福仙戲院給楊翠喜捧場。楊翠喜在舞臺上笑靨如花,歌喉婉轉,臺下的李叔同看得目不轉睛,聽得如醉如癡。

戲院散場后,李叔同便提著燈籠,送楊翠喜回家,年少時的愛戀最為熱烈也最真摯 ,兩顆年輕的心越來越近。

李叔同曾經送給楊翠喜兩首菩薩蠻,詞中充滿了柔情蜜意~

其一

燕支山上花如雪,燕支山下人如月。

額發翠云鋪,眉彎淡欲無。

夕陽微雨后,葉底秋痕瘦。

生怕小言愁,言愁不耐羞。

其二

晚風無力垂楊嫩,目光忘卻游絲綠。

酒醒月痕底, 江南杜宇啼。

癡魂銷一捻,愿化穿花蝶。

簾外隔花蔭,朝朝香夢沾。

彼時他是富家公子,她是知己美人,他為她一擲千金,她對他目盼流連。戲文里才子佳人的故事,就真真切地發生在李叔同的身上。

然而這份甜蜜的初戀很快就無疾而終。

楊翠喜的名氣越來越大,很多京城的高官巨賈來到天津,都會去福仙戲院一睹這位名伶的風采 ,其中就包括慶親王奕劻和他的兒子載振 。天津的地方官員段芝貴聽說京城的慶親王竟對一個戲子感興趣,連忙巴結。

段芝貴花重金把楊翠喜從戲院里贖出來,親自護送到北京,把楊翠喜親手送到慶親王父子的府上。

而這一切,李叔同毫不知情。

楊翠喜心中雖萬般不愿,但卻不得自由身,只能接受命運的安排。

李叔同得知自己傾心的女子被當作禮物送入了豪門,傷心欲絕,終日以淚洗面。

一代名伶,就此消失。

03

李叔同的母親和二哥看到李叔同因為失戀郁郁寡歡,非常焦急,趕快托人為他物色結婚對象,希望能讓另一個女人的溫柔來撫慰他的心碎。很快,媒人就給李叔同物色了一個富家茶商的女兒——俞氏,俞氏比李叔同大兩歲,眉目端正,知書達禮,兩家又門當戶對。

舊時社會,富貴人家的公子往往會娶比自己大一些的老婆,因為那時人們結婚較早,妻子年齡大些便更穩重,可以更好地照料丈夫的生活。

對于這樁婚姻,李叔同萬般不愿。俞氏出身大家,賢惠恭順,可在年少的李叔同眼中,這些優點恰恰都是她無趣的地方。他更憧憬激蕩的愛情,尋求心靈的契合,像楊翠喜那樣熱烈的女子,才更得他的歡喜。

可是二哥李文熙卻答應他,只要娶俞氏為妻,他就可以拿出30萬家產給李叔同出去自立門戶。母親由于是小妾的緣故,在李家生活并不舒心,早就想出去單過了,因為孝順,也因為父母之命媒妁之言不可違抗,李叔同只得接受了這門親事。

李叔同那一代文人,幾乎沒人喜歡原配,他們在年少時接受了家里的安排娶了糟糠之妻,卻也不耽誤愛情在別處開花。除了老實人胡適,對愛打麻將愛抽煙的老婆還不錯,其他都是能休就休,不休也是冷落一旁,比如魯迅。

俞氏空有原配的名分,與他卻是聚少離多,雖為他生下三個孩子,卻始終沒有得到過他的心。

年少叛逆的李叔同,不僅早婚早戀,還是個憤青。

在書院學習時,雖然是學習枯燥的八股文,也蓋不住他的文采斐然。寫八股文有非常嚴謹的格式,文字必須寫于方格之內,務令書寫齊整干凈。而李叔同每每有了靈感,文思泉涌,方格紙寫不下,他就在一個格子里寫兩個字,洋洋灑灑密密麻麻,得了個李雙行的外號。

甲午之后,列強環嗣,清政府無所作為,李叔同憂國憂民,他參加科舉考試,一心為國,在科場上批判八股文胸無名理,出而治兵所以無一謀。批判大臣不學軍旅而敢于掌兵。不諳會計而敢于理財……

這張答卷針砭時弊,直擊要害,卻思想危險,膽大妄為,自然名落孫山。

戊戌變法前后,李叔同深受維新思想影響,以為看到希望。他大肆褒揚維新變法,向西方學習,自學洋文。

等到光緒皇帝下達定國是詔,他立即刻下一枚南海康君是吾師的印章,公開表示對康有為,梁啟超維新變法的支持,這讓一些守舊的當政者頗為惱火。

康梁倒得太快,維新變法不過百日,光緒被囚瀛臺,康梁流亡日本。

這時,有傳言說李叔同是康梁同伙,可憐李叔同從小沒離開過天津,壓根兒沒見過康有為的面,為了避禍,李叔同以照料家族生意為借口,帶著家人逃到上海。

反正上海也有他家的錢莊,這位大少爺依舊可以過得衣食無憂,不必像那時逃亡的其他人一般流離失所。

懷揣著北方事已不可為的滿腔憤懣,1898年李叔同攜妻帶母到了這座中國最開放包容的城市。

04

說是照料家族生意,可李叔同卻什么正事也沒干,而是把婚前的喜好全撿起來了。

1898年的上海,風氣開放,詩書風流,才子佳人云集。

既然不能學以致仕,那就盡情揮灑才情吧。在上海灘的法租界,李叔同的才情得到了最大限度的發揮。

1901年,李叔同以第十二名的佳績考入南洋公學,師從蔡元培先生,并成為他的得意門生。在這里,他接受了較系統的儒家經典教育,還吸納了新學的精華。

為了支持學潮運動,他主動退學,加入新學組織滬學會,在滬學會,李叔同的文章屢屢列為第一,更被上海的名士達人所青睞,他也被視為才子而馳名于上海灘。

他精通書畫篆刻,和上海書畫名家一起辦書畫報,成立「書畫公會」。

他在音樂上很有造詣,主張求新求變,將詩經等古文填詞在西洋音樂里,成為流傳廣泛的歌曲。

因為舊體詩詞寫的極好,他加入文人社團城南文社。時常交游宴飲,切磋文章,還和許幻園,張小樓,蔡小香,袁希濂結拜金蘭,稱為天涯五友。

作為資深票友,他開設演講講習班,組織學生新劇,為宣傳婚姻自由,親自編寫文明戲文野婚姻等劇本。他還走到臺上,親自登場表演……

他的學生豐子愷后來回憶,那時他頭抬得很高,英俊之氣,流露于眉目間。

在多年以后,回顧那段指點江山,激揚文字的歲月,李叔同寫下了這樣兩句詞,二十文章驚海內,畢竟空談何有。

高曉松曾講,生活不止眼前的茍且,還有遠方的詩歌和田野。作為天津巨富之子,少年李叔同的生活自然沒有茍且,他和那個年代的所有紈绔子弟一樣,揮灑文字,流連芳場,一擲千金。

他才華橫溢,也和所有的名士一樣,懷才不遇,空余報國之情,只能寄情聲色。他和上海灘的交際花都混得特別熟,名妓李蘋香,謝秋云等都與他有情事。

也許是在她身上看到了初戀楊翠喜的影子,也許是只有在這個溫柔鄉里他才能暫時忘卻失意,比起家中那位賢惠溫婉卻不識詩書的發妻,那位勾欄詩妓李蘋香顯然更能博得李叔同的喜愛。

奔走天涯無一事。何如聲色將情寄,休怒罵,且游戲。

對于丈夫在外尋花問柳,俞氏從不干涉,盡力保持家庭的平靜。丈夫是臥龍,非她這一汪池所能載,她只能一心侍奉婆婆。在她看來,無論如何,丈夫還愿意回家,就是最大的尊重。

這時的俞氏已經為李叔同生下三個兒子(長子后來夭折),出于對妻兒的愧疚,李叔同對俞氏還算相敬如賓。

但這一點點的溫情也在母親去世以后被打碎了。

1905年,李叔同母親王氏因病去世,李叔同扶柩回鄉,并效仿東西各國追悼會之例,給母親舉行了一個既中又洋的盛大喪儀。

富家公子的任性使他想一出是一出,在母親的追悼會上,他竟請來數百中外來賓,舉哀之時,還在眾人面前彈鋼琴,唱哀歌。

他母親是中國舊社會最傳統的婦女,從不識西洋禮儀為何物,卻在死后辦了這樣一場喪事。此舉被人視作奇事,天津大公報還專門發文稱其為文明喪禮。

他常與人講我的母親很多,但我的生母過的很苦,母親去世以后,他頓感生活無趣,憂愁滿地,渾然不知何處是岸。

但母親的離開對他而言也是一種解脫,雖飄蕩無根,但再無牽掛。

05

料理完母親的喪事后,李叔同就將俞氏和兩個兒子托付給天津老宅的二哥照料,遠走日本留學。

他一到日本就先把辮子剪了,改成西方最時髦的三七分,脫掉了長衫馬褂,換上西裝,穿尖頭皮鞋,戴沒腳眼鏡。

當時的有志青年,無不以明治維新后的日本為學習榜樣,希望能在日本學習西方制度,回去建設祖國。

可那時大清還沒亡呢,李叔同這樣直接生猛剪頭發的留學生,少之又少。想想那位生在南洋,母親是葡萄牙人的辜鴻銘,直到20年后依然不肯剪去長辮,李叔同的敢做敢為可見一斑。

他衣食住行一切入鄉隨俗,沒多久便能說一口純正流利的日語了,徹底地把自己變成了一個東京人。

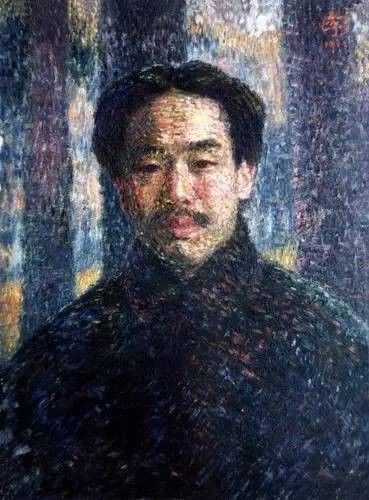

在日本,他先考取了東京美術學校,又兼在音樂學校學習樂器和編曲。

立志要改頭換面的李叔同在日本依舊沒有改掉他的少爺做派,他花巨資在上野不忍湖畔租了私人洋樓,添置鋼琴和大量美術,音樂書籍,居室裝扮得藝術味極濃,并取名小迷樓。

他花最昂貴的票價去聽一場音樂會,自費出版并發行了中國近現代第一本音樂刊物音樂小雜志,還和同學一起創辦了中國第一個話劇團體春柳社。

他對戲曲的熱愛是從童年就深種的,到了日本以后,接觸到日本的新派劇,從此對西洋話劇產生興趣。

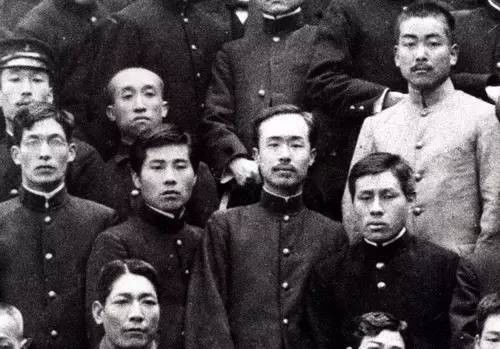

即便身在日本,李叔同仍然關心國內。1907年春節,中國淮北發生百年不遇的水災,春柳社決定舉辦一次義演,定的曲目是名劇茶花女。

這是春柳社的第一次公演,其時,春柳社成員也沒有幾個,而且都是清一色的男性,到哪里找最重要的主角瑪格麗特呢。李叔同突然靈機一動——京劇的花旦就由男性來扮演,這個戲為何不試試反串呢。于是,他自告奮勇扮演女主角。

為了演好這個角色,他特意節食,瘦出了楊柳細腰,還花重金定制女式禮服,剃掉留了好久的小胡子。

第一次公演茶花女,就造成了轟動。

由于李叔同的影響,大批的中國留學生開始接觸話劇,將話劇帶回國內,成為中國話劇史的開端。

他在日本學習西洋繪畫,需要人體模特,那個時候日本的風氣也不夠開化,模特兒不好找,裸體的女模更是重金也不可求。他便厚顏地去問房東的女兒,你愿不愿意當我的模特。沒想到對方一口就答應了。這位房東的女兒后來成了他妻子。

這位日本妻子,有人說叫枝子,也有人說叫誠子,據李叔同的孫女李莉娟回憶,具體叫什么還真的不確切,也曾到日本找過,卻未找到,但是,(祖父)日記中多次提到福基這個人,每當提及,講到的事件都是私人問題,比如給我送棉被之類私房話。于是,大家揣測,福基可能就是他日籍夫人的名字。

李叔同沒有向她隱瞞自己已婚有子的事實,但她仍不在意,死心塌地。

在日本成婚不久,李叔同得了肺病,回到天津養病。

發妻俞氏等到丈夫歸來,萬般欣喜。他竭盡全力照顧丈夫,給予他最無微不至的關懷。

獨自在日本漂泊太久,老宅的熱鬧和親情讓他體會到不同的溫暖,對于俞氏的愧疚涌上心頭,已在日本成婚,意欲與她離婚的話便怎么也說不出口——這段時光成為了俞氏生命里最幸福的時候,丈夫歸家,因生病而處處依賴她,身邊也沒有那么多紅顏知己,反而對自己親昵有加。

俞氏覺得,丈夫終于浪子回頭了,生活終究有了盼頭。

但是她沒有想到,丈夫大病痊愈之際,卻也是夫妻別離之時。李叔同再次毅然決然地去了日本。

再次回國已經是1910年,這一次,他還帶回了日本夫人福基。

俞氏以為,男人青年時求學,貪玩,風流都是常事,只要愿意回家,夫妻關系就總有轉圜時。可是這一次,他不僅帶回了一個與自己一樣名正言順的妻子,還跑去蘇杭上海居住,只留她一人帶著孩子在天津獨守空房。

那個女人對他也是一片癡心,為了她千里萬里地跑來中國,俞氏不忍再說什么,只好擺出正房的大氣模樣。

在天津老宅雖然衣食無愁,等待卻似乎永無盡頭。

06

夏丏尊,你自殺吧

李叔同回國后,已經到了三十左右的年紀,身上少年名士的氣息剔盡,富家子弟的風流也被日本妻子收了性,倒是急切地想在教育上做些實際功夫。

他先在上海太平洋報社當編輯,不久便被南京高等師范請去教圖畫,音樂,后來又應杭州師范之聘,同時兼任兩個學校的課,每月中半個月住南京,半個月住杭州。

那時的學校和今天一樣,最重要的科目是語數英,所以這些課的老師最有權威。但是在杭州師范學校,最有權威的是教繪畫的李叔同,因為他凡事認真,嚴肅,而且他有人格做背景,猶如佛菩薩有光,學生們都敬重他。

他當上老師,便要有老師的樣子,于是不再穿漂亮的洋裝,而是換上了灰色粗布袍子,黑馬褂,布底鞋。

學生以為他是古板木訥之人,他卻教學生畫石膏像,將裸體模特帶到寫生課上,假日里跑到野外寫生,大開學風,成了社會上的一道新景。

他的學生豐子愷說,凡做人,當初,其本心未始不想做一個十分像人的人,但到后來,為環境,習慣,物欲,妄念等所阻礙,往往不能做得十分像人。其中九分像人,八分像人的,在這世間已很偉大,七分像人,六分像人的,也已值得贊譽。就是五分像人的,在最近的社會里也已經是難得的‘上流人’了。像老師那樣十分像人的人,古往今來,十分少有。

李叔同的另一位學生,后來成為著名音樂教育家的劉質平,從浙一師畢業后留學日本,后來留學經費出了問題,急得差點在日本自殺。李叔同知道后,不惜違反他一貫的做人原則,找各種關系求助但均告無果,于是決定從自己的薪水中每月抽出一部分資助劉質平。

他雖出身富家,但家族生意一直是二哥打理,自己早出來自立門戶,因此便不愿再像從前那樣隨意支取錢莊里的銀子。

當時李叔同的薪水是105元,還要照顧天津,上海兩地的家人,于是他將之分成了四份,上海家庭40元,天津家人25元,自己和劉質平各20元。李叔同后來出家,仍在出家前準備了一筆錢寄給劉質平,供他直到大學畢業。

一次,學校的宿舍發生失竊,時為舍監的夏丏尊自覺管理不力,破案無方,陷入苦惱,來求助李叔同。李叔同卻說,這事好辦。

好辦。怎么辦。夏丏尊連忙問。

你既無法破案,自殺謝罪就是。李叔同笑嘻嘻地說。

夏丏尊一驚。

李叔同認真道,你若出一張布告,說做賊者速來自首,如三日內無自首者,足見舍監誠信未孚,誓一死以殉教育,果能這樣,一定可以感動人,一定會有人來自首。——這話須說得誠實,三日后如沒有人自首,真非自殺不可。否則便無效力。

夏丏尊再驚,他承認李叔同說得有道理,可是他沒有實行的勇氣。也許,換成李叔同,他真的會那樣做,而且若真不能破案,他一定會自殺。

當然,如果是李叔同這樣說,學生一定會來自首——他有這樣的感召力和公信力,可是夏丏尊自忖沒有。

李叔同對學生很嚴,更嚴于律己。

他在南京杭州兩地授課,雖然時常由于日程沖突請假,卻絕不會浪費課堂的一分鐘,上課需要的板書,他一定提前寫好兩黑板,早早坐在教室里等學生。

漫畫家豐子愷,國畫大師潘天壽,音樂教育家吳夢非,書畫家錢君陶,著名音樂家劉質平,畫家李鴻粱有師如此,江浙人才輩出,幾乎撐起民國文藝界的半壁江山。

李叔同是個想做就做的實踐派,少年時的那份沖動任性仍未改,有時興致起來,便不顧后果,更毫無顧忌。

一日有名人來學校講座,校園里人頭攢動,他和同事夏丏尊躲到涼亭里吃茶,夏丏尊打趣說,像我們這種人,出家做和尚倒是挺好的。沒成想,這句玩笑話卻觸動了李叔同的神經,他竟真的跑到西湖邊的廣化寺體驗了幾天和尚的生活。

又有一次,夏丏尊提起日本雜志上有篇介紹斷食修養的文章,兩人一起找來資料來研究。夏丏尊自己沒有當真,李叔同卻在新年假期十幾天里,在虎跑寺實踐了起來。

07

我們不去,因為他是不回來的

杭州與南京自古就是佛土,所謂南朝四百八十寺,多少樓臺煙雨中,杭州的寺廟則更多了,大小兩千余所。

作家郁達夫就說過,杭州最多的東西有兩樣,蚊子跟和尚。

佛寺多在風景名勝處,李叔同長年在這兩地任教,也沒少逛。

自古文人都把西湖比西子美人,李叔同卻在西湖的氤氳朦朧的霧氣里感受到了佛法空靈。

其實,文藝人士出家在民國并不罕見。蘇曼殊就曾以自刎要挾住持為其剃度,聲稱要掃葉焚香,送我流年。可他三次出家,三次還俗,情根仍在紅塵中,忍不了佛教的清規戒律,只落了個風流和尚的稱呼。

而李叔同,卻是個有了想法一定會去付諸實踐并且做到極致的人。

1918年春天,那名叫福基的日本女人從上海匆匆而來,尋遍蘇杭兩地,終于在虎跑寺找到出家的丈夫,這是兩人相識的第11年,在這以前,兩人恩愛有加,相濡以沫。

她為他放棄家鄉,不遠萬里來到中國。他為她冷落發妻,千里迢迢定居江南。可是在古舊寺院門前,這位曾經的丈夫卻連門都沒有讓妻子進。

她問他什么是慈悲,他說,愛,就是慈悲。

福基無奈對著關閉的大門悲傷責問,慈悲對世人,為何獨獨傷我。

關于和福基分別,李叔同的同學黃炎培曾在我也來談談李叔同先生一文中寫道,船開行了,叔同從不一回頭,但見一槳一槳蕩向湖心,直到連人帶船一齊埋沒湖云深處,什么都不見,叔同最后依然不一顧,叔同夫人大哭而歸。

李叔同寫給福基的信里,這樣說,但你是不平凡的,請吞下這苦酒,然后撐著去過日子吧,我想你的體內住著的不是一個庸俗,怯懦的靈魂為了不增加你的痛苦,我將不再回上海去了人生短暫數十載,大限總是要來,如今不過是將它提前罷了,我們是早晚要分別的,愿你能看破。

從這封信里,你讀出了慈悲嗎。或許,字里行間去意已定的決絕,遠遠超過慈悲。曾經如何深愛,這份離去的決絕便如何傷人。

關于這一點,原配俞氏倒是更懂得一些。李叔同的二哥讓她去寺院尋丈夫回來,她平靜地說,我們不去,因為他是不回來的。

舊時女子,很難活得像她那么清醒明白,也許,是她早已習慣了等待和失望。

弘一法師用了大約半年的時間去整理自己的財產和私物,將自己多年來視若珍寶的書籍,字畫,折扇,金表都贈送給了友人,就連衣服也一件不留。

在天津的祖產,在上海的房子,一樁樁一件件他都安排妥當,這位慈悲的丈夫在出家前曾預留了三個月薪水,分為三份,其中一份連同自剪下的一綹胡須托老友轉交日籍妻子,并拜托朋友把她送回日本。

就算是一個普通的學生劉質平,他也不忘安排好繼續接濟他在日本求學的事情。唯獨對于俞氏,他始終沒有一言。即使多年以后,俞氏去世,他也沒有離開青燈古佛去看她一眼。

曾經的風流公子,如今的慈悲法師,竟對結發之妻絕情至此。

1922年正月,新年的爆竹聲還未歇,俞氏卻撒手人寰。45歲,并不算太大的年紀,她生命的大半都是在漫長的等待中度過,這個冬天似乎也沒有比往常更冷一些,可是她熬不過去了。

家族認為她一生勤勉賢惠,為李家綿延香火,弘一法師無論如何都應該回家送俗世的妻子最后一程。報喪的書信傳到杭州,弘一正在慶福寺編著四分律比丘戒相表記。

無常的是,那時趕上京綏鐵路工人大罷工,杭州到天津的交通被阻斷,弘一沒有成行,繼續編寫他的佛學著作。俞氏凄涼入土,獨守空房了一世,死后仍要獨居一穴。

李叔同出家的消息在當時引起了轟動和諸般猜測,新聞的爆炸性遠遠超過同年段祺瑞當上國務總理,孫中山辭去大元帥一職。

世人大多無法理解,這位名滿天下的文壇大佬,只是一時興起吧。這個任性妄為的富家公子,如何受得了佛門清苦。

研究佛法不一定要出家的。夏丏尊勸過他,在家修行也是一樣的。馬一浮也這樣勸他。有一位女讀者,更是在他剃度之后,天天來寺里找他,求他還俗。

可是李叔同卻是認真的。

在此后二十六年的時間里,弘一法師逐漸斷絕了俗世的往來,及至去世,每天只食一餐,除了留下少量衣被和雨傘,俗世里的一切他都舍棄了。

08

半世文人半世僧

弘一法師沒有正面向身邊人解釋過自己出家的原因,無論是他舊日的摯交好友,還是他的日籍夫人看來,這個轉變都有點無法捉摸。

眾說紛紜中,豐子愷的解釋較為中肯,人的生活可以分作三層,一是物質生活,二是精神生活,三是靈魂生活,有的人做人認真,滿足了物質欲還不夠,滿足了精神欲還不夠,還必須去探求人生的究竟。

李叔同曾撰文我在西湖出家的經過,講到1918年某日,夏丏尊看見李叔同住在寺廟里,就隨口道,你不如出家得了。

本來只是無心的一句戲言,李叔同一想,對,那就出家得了。

也許,這份執著,在他極幼的時候,披著被罩扮僧人做法時就已經種下了。也許,他只是一時興致到了,正如從前一時興起在科場上批評時政,一時興起去了日本,一時興起跑去斷食,而他一向是一時興起做的事情,便一定要做到的那種人。做佛法,他也要做到極致。

李叔同出家,好友經亨頤告誡學生,此舉可敬而不可學。

他出家,怎么看都應該選擇輕靈的禪宗,禪宗講究頓悟,最適合李叔同的性子,可是他卻選了戒律最嚴謹最刻板的律宗,不做住持,不開大座,謝絕一切名聞利養,以戒為師,粗茶淡飯,過午不食

弘一出家的時候,律宗已斷絕了700余年。所以他只有自己潛心研究。為了弘揚律宗,他四處奔波,編修佛典,一邊講學,一邊云游,他在佛法上的造詣越來越深,被尊為律宗第十一世祖,聲明甚至超越當年文人李叔同。

可惜世間已無李叔同。

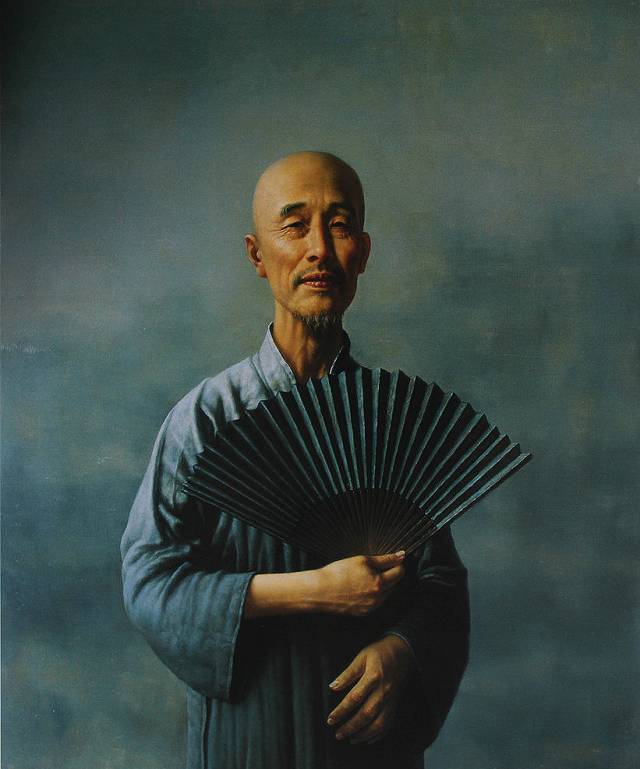

趙樸初評他是深悲早現茶花女,勝愿終成苦行僧,無盡奇珍供世眼,一輪圓月耀天心。

其實他才不要當什么奇珍和明月,也不是為了掙一個苦行的虛名。他出家既不是為了當律宗第十一世祖,更不是為了能和虛云,太虛,印光并稱民國四大高僧。

他的昔日同事,終身好友夏丏尊,曾邀請弘一法師去家鄉上虞做客,并安排他在自己執教的春暉中學一間宿舍里住下。他自帶鋪蓋卷而去,只有一床破席子,一副舊被褥。弘一拿出一塊破得像抹布的毛巾去洗臉,夏丏尊終于忍不住了,要給他換一塊新的,弘一卻說,哪里,還受用著哩,不必換。

夏丏尊幾乎落淚,這還是那個一擲千金,生活放蕩的李叔同嗎。

他出家24年,生活用品絕大多數都是出家前帶去的,一件僧衣縫縫補補穿了十數年,布丁還都是從垃圾堆里撿回去的破布條。豐子愷請老師提筆寫字,他寫完后還把剩下的幾張宣紙一并奉還,只將裁剩下來的碎紙條留著,一點不肯浪費。

棄家毀業,恪遵戒律,清苦自守,按照學生豐子愷的說法,他遁入空門,是因為這位才子物質和文藝之中,都玩夠了,生命力又旺盛,必須去探索靈魂生活。

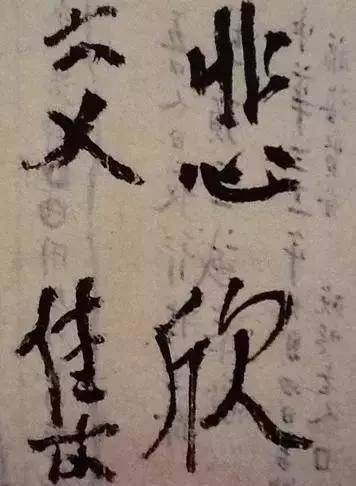

1942年秋,弘一法師或許提前預知到了自己的死期,他提前寫好了遺囑,從容不迫地安排好后事,與劉質平,夏丏尊等一一道別,盡而斷食,并謝絕醫療探視,口誦佛號,寫下悲欣交集四字。

這是弘一法師的臨終遺書。寥寥四字,無窮玄機。

彌留之際,他對隨侍的妙蓮法師說,你在為我助念時,看到我眼里流淚,這不是留戀人間,或者掛念親人,而是在回憶我一生的憾事。

他還特別叮囑,當我呼吸停止時,要待熱度散盡,再送去火化,身上就穿這破舊的短衣,因為我福氣不夠。身體停龕時,要用四只小碗填龕四腳,再盛滿水,以免螞蟻爬上來,這樣也可在焚化時免得損傷螞蟻。

1942年10月13日晚,弘一法師圓寂。

09

舍利

張愛玲說,不要認為我是個高傲的人,我從來不是的,至少在弘一法師寺院圍墻外面,我是如此謙恭。

林語堂說,李叔同是我們時代最有才華的幾位天才之一,也是最奇特的一個人,最遺世獨立的一個人。

世人對他的評價如此之高,事實上,偉人的傳奇,往往是常人的心酸鋪就。

都說他慈悲,坐搖椅前要先晃一晃怕碾死小蟲,臨終還怕燒死螞蟻,可他卻客觀上傷害了兩個女人的一生。

那位著名的情僧倉央嘉措說,世間安得雙全法,不負如來不負卿。佛與情在別人那里是兩難,弘一法師卻從未有過猶疑。

某種程度上,他始終是那個津門巨富之家的紈绔公子,無論如何老成持重,如何清苦自儉,做事都只循著本心,他想留洋便留洋,想戀愛便戀愛,想出家便出家。

雖有時移世易的種種無奈,到底是他的選擇。

世人不解,他最不愿親近的發妻俞氏卻懂他,所以她說,我們不去,因為他是不回來的。

如果不是清末傳統日漸崩塌,李叔同參加科舉,進可成一方豪杰,濟世造福。退可研究詩藝,流芳千古,做個像蘇軾一樣千年難見的才俊,超脫俗世時寫上一句竹杖芒鞋輕勝馬。

他這遺世獨立的風骨,那恣意妄為的心性,卻是年少時的殷實家底帶給他的習慣。

民國風煙里,弘一法師是活得最恣意瀟灑的一個,雖然人命玩不過時代,可他是唯一一個不必為生活奔波所苦,不必為時局艱難所限,不必蠅營狗茍于亂世的人。日本入侵期間,他還寫下念佛不忘救國,救國必須念佛。

半世風流,半世為僧。電影一輪明月的最后,弘一法師走上一座石橋。橋下是人群熙熙攘攘,橋上是一稚童玩著陀螺,專心致志,仿佛周圍的喧鬧全與他無關,弘一正瞧得出神,遠處忽然傳來一聲呼喚,三郎,回家吃飯啦。

弘一回頭,仿若年少時,母親含笑立在門口,招手輕喚,三郎,回家啦。

傳說弘一法師吉祥圓寂,右肋而臥,神態甚是安詳,令人不勝景仰。火化時,眾人均看到棺內有多色猛烈火光在閃爍,撿出舍利子一千八百余顆,舍利塊六百顆。

關于舍利的傳言不知真假,只知他這樣的人,世間罕有。

生逢亂世,每個人都被時代的洪流裹挾而下,偶有逆流而上的,便發出一聲兩聲怒喊,得以名垂青史。

一開始,李叔同是屬于后者的,新青年們追逐著時代的浪潮奔跑,而李叔同就是那批是浪花前頭領跑的人之一。

跑著跑著,也許是累了,也許是厭了,他一拐彎,上了岸,從意氣風發的文人李叔同變成了律宗祖師弘一。紅塵滾滾,他再沒有回身去望。

高山仰止。

.